– Das Kunsthaus muss noch einen Monet zurückgeben!

Die Aufräumaktion schreitet von Katastrophe zu Katastrophe. Das Museum stellt hier eine Verhandlung als Erfolg dar, die meiner Meinung nach gescheitert ist.

Heute um 8:52 Uhr veröffentlicht.

Der fragliche Monet ist eigentlich ein recht kleines Gemälde.

Kunsthaus, Zürich 2024.

Abonnieren Sie jetzt und genießen Sie die Audiowiedergabefunktion.

BotTalk

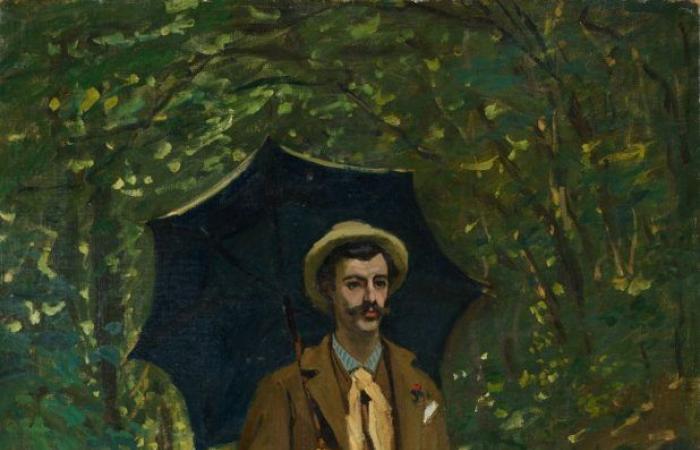

Schon wieder… Erst vor wenigen Tagen gab die im Kunsthaus Zürich deponierte Bührle-Stiftung bekannt, dass sie fünf oder sogar ein sechstes Gemälde gewinnen werde. Ende Mai gab das Museum selbst bekannt, zwei verschwundene niederländische Gemälde gefunden zu haben, ohne genau zu wissen, was mit ihnen passiert war. Diebstahl mit anschließender Lösegeldforderung? Eine Medienvernebelungsaktion, die wir gestern, am 19. Juni, entdeckt haben. Die Institution verkündete den „Erfolg“ einer Restitutionsaktion, die in Wirklichkeit ein Misserfolg war. Das Museum wird sich eines Frühwerks von Claude Monet, „Der Mann mit dem Regenschirm“, entledigen. Ein Porträt in voller Länge, aber seltsam klein, aus den 1860er Jahren. Der betreffende Monet wird verkauft. In der Regel beschränkt sich eine Vereinbarung auf eine Geldzahlung und das Gemälde verbleibt, wie es im Kunstmuseum Basel schon mehrfach der Fall war.

Ein Depot aus dem Jahr 1934

Dahinter steckt natürlich eine Geschichte. Dies hat, wenn auch relativ, den Vorzug der Klarheit. 1934 erhielt das Kunsthaus dieses Meisterwerk von einem Deutschen, Carl Sachs. Der Mann hatte dieses Gemälde offenbar 1931 in die Schweiz überführt. Sachs ist Jude. 1933 kommt er seltsamerweise trotz zunehmender Verfolgung bis 1939 in Deutschland. Erst in letzter Minute werden der Mann und seine Frau die Schweiz erreichen. Das Reich erlaubte ihnen die Ausreise mit je zehn Mark in der Tasche. Glücklicherweise konnten die Gemälde sichergestellt werden. Wie viel? Wir wissen nicht. Sachs verpfändet sie, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen, und beginnt dann mit dem Verkauf. Das Kunsthaus kaufte daraufhin „Der Mann mit dem Regenschirm“ zu einem Preis, der in der Pressemitteilung… nicht kommuniziert wird. Eine der vielen Lücken in einem ansonsten sehr langen Text, wenn wir alle möglichen Verweise durch Klicken auf Links zählen. Die Dinge erweisen sich immer als endlos, wenn sie nicht klar sind.

Aktuelle Kampagne

Sachs wird somit dreizehn Arbeiten in der Schweiz verhandeln. Der Text sagt nicht, mit wem. Er starb 1943, seine Frau war offenbar seine Witwe geworden. Die Affäre gerät, wie viele andere auch, in Vergessenheit. Es taucht heute wieder auf, als Teil „der umfangreichen Kampagne, um festzustellen, ob Werke aus seinen reichen Sammlungen direkt oder indirekt als Folge der Verfolgung jüdischer Sammler vor und während des Zweiten Weltkriegs vorhanden sind.“ Ein dehnbarer Begriff, den das Kunsthaus nicht konkretisiert. Das Ausmaß der Enteignung hat sich mehrfach ausgeweitet. Im Jahr 2024 stellt das kleinste Werk, das jemand verkauft, um zu überleben, wenn er Deutschland unter Hitler verlässt, selbst in einem sicheren Land, eine Enteignung dar. Den Sachsen ging es zweifellos nicht darum, Amerika für sich zu gewinnen. Sie machten in der Schweiz Halt, wie der Österreicher Ferdinand Bloch Bauer, einer der Förderer Gustav Klimts. Bloch Bauer starb im November 1945 in Zürich. Auch sein Porträt (nicht von Klimt, sondern von Kokoschka) hinterließ er dem Kunsthaus.

Ein Anteil für das Museum

Es ist also offenbar (auch hier bleiben wir im Dunkeln) das Museum, das sich auf die Suche nach den gesichteten Erben von Carl Sachs machte. Sie begrüßten über ihre Anwältin Imke Gielen „den Wunsch der Zürcher Kunstgesellschaft, eine faire und gerechte Lösung zu finden“. Das Werk wird ihnen zurückgegeben, aber das Museum wird nicht alles verlieren, auch wenn Philipp Hildebrand, Präsident der Zürcher Kunstgesellschaft, sagte, er „bedauere dieses großartige Gemälde“. Nach Treu und Glauben erhält er nach dem Verkauf seinen Anteil zurück, dessen Prozentsatz nicht bekannt gegeben wird. Dieser Betrag wird in den für die Sammlung des Kunsthauses vorgesehenen Fonds eingezahlt. Eine Institution, die heute praktisch nur noch zeitgenössische Artikel kauft. Ein weniger riskanter Bereich, zumindest auf rechtlicher Ebene. Aber noch viel gewagter, wenn wir an die ständig auftretenden Modetrends und Out-of-Fashions denken.

Corine Mauch, Stadtpräsidentin von Zürich.

RTS.

Wenn Sie sich die bereitgestellten Links ansehen, werden Sie feststellen, dass diese zu Rückerstattungen führende Politik ein Wunsch der Stadt und nicht des Museums selbst ist. Die in den Vereinigten Staaten geborene Bürgermeisterin Corine Mauch beabsichtigt, Mrs. Eigen. Ich würde nicht sagen, dass die Dame Angst hat, was nicht sehr elegant wäre, aber sie hat genug von den Geschichten über ein Kunsthaus, das jetzt als der schlechte Student wahrgenommen wird. Wir sind in Zürich in der Nähe eines Deutschlands in voller Reue. Die linke deutsche Presse verwandelte das Museum plötzlich in einen Boxsack. Künftig erhält das Kunsthaus nur noch kommunale Zuschüsse für die Reinigungskosten. Natürlich bin ich es, der dolmetscht. Aber leider gehen wir mit den Pressemitteilungen des Kunsthauses nicht augenzwinkernd vor. Das ist tatsächlich das Problem. Führungskräfte müssten darauf verzichten, wenn sie wirklich die Transparenz herbeiführen wollen, auf die sie stets stolz sind. Am Ende erfuhr ich, dass der ehemalige Kommunikationsmanager gerade nach 24 Jahren im Kunsthaus zurückgetreten war….

Und es wird noch mehr geben…

Denn es ist noch nicht vorbei! Es gibt immer noch viele Stiftungen, bei denen es darum geht, für jedes Werk eine plausible Geschichte nachzuvollziehen. Ich habe es in einem der vielen Nebenbeiträge gelesen. Das Kunsthaus spricht insbesondere von dem von Professor Ružička eingerichteten Kunsthaus, das aus niederländischen Gemälden aus dem „Goldenen Zeitalter“ besteht. Auch hier kann es zu Schäden kommen. Schäden, die den Mäzen (einen ehemaligen Nobelpreisträger) wie einen Profit aussehen lassen. Wir hören immer wieder von dem Museum, das weiterhin unter Imageverlust leidet. Erschwerend kam hinzu, dass das Jahr 2023 hinsichtlich der Besucherzahlen nicht gut war. Vor allem aber müssen wir hier die Politik und die Schaffung temporärer Ausstellungen angreifen. Das Kunsthaus war letztes Jahr nicht von seiner besten Seite. Im Jahr 2024 geht es weiter, da werde ich dort nur sehr wenig Interessantes gesehen haben.

Stauung

Das hält uns nicht davon ab, in der Pressemitteilung unbeirrt zu verkünden, dass die Institution „das bedeutendste Kunstmuseum der Schweiz“ sei. Das war schon vorher nicht der Fall, so wie es in Basel der Fall ist, das im Jahr 2025 erneut (fünf Jahre) mit der Arbeit beginnen wird. Angesichts der Blutung wird dies noch weniger der Fall sein. Wir werden uns am Ende fragen, ob er Recht hatte, einen neuen Flügel zu bauen, je nachdem, wie sich die Dinge entwickeln. Ich übertreibe hier ein wenig, das gebe ich zu. Ich dramatisiere. Ich mache „Journalist“. Aber die Atmosphäre ist nicht gut.

„Etienne Dumonts Woche“

Finden Sie jeden Freitag die vom berühmten Journalisten skizzierten Kulturnachrichten.

Andere Newsletter

Einloggen

Geboren 1948, Etienne Dumont in Genf studierte, die ihm wenig nützten. Latein, Griechisch, Jura. Als gescheiterter Anwalt wandte er sich dem Journalismus zu. Am häufigsten in den Kulturabteilungen arbeitete er von März 1974 bis Mai 2013 bei der „Tribune de Genève“ und sprach zunächst über das Kino. Dann kamen bildende Kunst und Bücher. Ansonsten gibt es, wie Sie sehen, nichts zu berichten.Mehr Informationen

Haben Sie einen Fehler gefunden? Bitte melden Sie ihn uns.